“A quien pueda interesar”, en Irás y no volverás (1973) de JEP

La despedida, afortunadamente, es algo que siempre puede procrastinarse

DINÁMICAS-INTENSIDADES-MULTIPLICIDADES-MEMBRANAS-LÍNEAS DE FUGA-AGENCIAMIENTOS- Práctica de la política de la carnada y el plomo (porque un señuelo no es sólo una treta efectiva)

una noticia como aproximación a las nociones Historia y Obra de arte en Walter Benjamin

En las primeras semanas del año 2006, cinco piezas del artista modernista austriaco Gustav Klimt (1862-1918) estuvieron involucradas en una polémica de galerías y periódicos: dos retratos Adele Bloch-Bauer (1907 y 1912), los paisajes Beechwood Forest (1903), Apple Tree I (c. 1911) y Houses in Unterach on Lake Atter (1916), durante años considerados unos de los tesoros más significativos del capital cultural plástico de Austria, fueron reclamados por María Altmann en un litigio que ésta mantuvo durante años por el robo de tales cuadros perpetrado a su familia durante el régimen Nazi. Maria Altmann, miembro de una familia judía de Viena, es la sobrina de Adele Bloch-Bauer, quien falleció cuando ella tenía nueve años, en 1925.

Durante el fin de semana anterior a que se descolgaran los cuadros de las paredes de la vienesa Galería Belvedere —luego de variopintos intentos del Estado austriaco por adquirir al menos algunas de las costosas piezas en cuestión—, miles de personas asistieron en masa a “despedirse” de Adele. Las cifras estimadas fueron 8.000 visitantes entre el viernes y el domingo, víctimas silentes de enormes colas y temperaturas poco amables (incluso, la Galería Belvedere se vio forzada a extender sus horas de visita hasta la madrugada). Apenas algunos días después, María Altmann ponía en subasta el conjunto de Klimt en un valor estimado de 250 millones de euros, no sin declarar antes que a su abogado, Randol Schoenberg, le correspondería el 40% de la venta de los cuadros, mientras ella sólo se quedaría con un 25%, entre impuestos y otros gastos. Las piezas siguen en venta, expuestas en Los Angeles County Museum of Art (LACMA), en Estados Unidos.

Este episodio, reciente y polémico, propone instancias fértiles para dialogar con las ideas que Walter Benjamin expone tanto en La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica como en Dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre el concepto de historia. La reparación histórica de los desmanes de El Holocausto en la Segunda Guerra Mundial que subyace en la recuperación de las piezas de Klimt por María Altmann acaba mercantilizando a la obra de arte, reduciéndola a un valor de cambio que, en este caso, se enfrenta a la idea del capital cultural que esos mismos cuadros representan aún en la identidad vienesa. ¿Cómo sucede esta reparación histórica, desgoznada temporalmente, a la vez que genera una irrupción en instancias ajenas a los eventos de setenta años atrás, como lo es el capital cultural del ciudadano vienés de este siglo? Además, ¿existe una conexión posible entre el poder de la Adele original y su presencia benjaminiana en la Galería Belvedere (ese aquí y ahora; Dasein) y la anexión de Austria, en las décadas de los treinta y cuarenta, al régimen nacionalsocialista liderado por Adolf Hitler? ¿La idea de la posesión íntegra —recuperada, y en esa medida revivida— del tesoro familiar repara en modo alguno las grietas del condenable hurto de capital cultural ejercida por el ejército nazi a las familias judías? Si es así, ¿por qué proceder a la venta inmediata de las piezas en una condición que ya excluye al estado austriaco como comprador privilegiado? ¿Por qué el intento de recuperación se pone en ejercicio con las piezas de arte y no, por ejemplo, con la fábrica familiar que el esposo de María Altmann, Fritz Altmann, tenía junto a su hermano y entregó al régimen para poder salir libres del campo de concentración de Dachau?

Es cierto que todas estas dudas se articulan con el impacto de un hecho reciente que permite polemizar en torno al funcionamiento —privado y público— de la obra de arte como insumo cultural y, en este caso, mercantil. Pero, además, permite el intento de servirse de conceptos como los de Pierre Bourdieu acerca del gusto y del capital cultural —expuestos en La distinción. Criterio y bases sociales del gusto (1979)— para establecer un diálogo con las ideas que refieren a la reparación histórica y a la obra de arte en el siglo veinte en el ejercicio real y constatable —por medio de noticias, entrevistas y testimonios disponibles en los archivos de prensa y las agencias de noticias asequibles en la web— para atender a las incuestionables vigencias del pensamiento de Walter Benjamin tomando como punto de partida un evento registrado sin mediación: la noticia que reporta cómo la sobrina de la musa de Klimt convierte en retrato de su tía —otrora tesoro familiar; otrora tesoro nacional; ahora tesoro cambiario; siempre capital cultural— en un evento que Benjamin posiblemente recortaría de Le monde como un síntoma de nuestro tiempo, como un insumo, como un trocamiento de valor que invita a una lectura materialista, dialéctica y benjaminiana, pero momentáneamente se comporta apenas como otro sema sociocultural de un legajo que adviene.

NOTA: ESTE TEXTO ES SÓLO UN DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA LA PONENCIA ELECTRÓNICA "A PROPÓSITO DE KLIMT", PARTE DEL SIMPOSIO DE LOS CURSANTES DEL SEMINARIO DE LITERATURA Y SOCIEDAD [Universidad Central de Venezuela.Facultad de Humanidades y Educación. Maestría de Estudios Literarios], A CARGO DE RAFAEL CASTILLO ZAPATA. EN TANTO ES SÓLO UN ANTEPROYECTO, PRESENTADO EL 10 DE JULIO DE 2008, QUE PRECURSA LO QUE SE TRABAJARÁ EN LA PONENCIA ELECTRÓNICA CONTEMPLADA COMO ENTREGA FINAL.

LA CARNADA: El juego de afirmación y réplica implica, así, una dinámica de interacción abierta y riesgosa en la que la expectativa de sentido, la confianza en la posibilidad real de arribar a la comprensión y la capacidad de escucha del interlocutor o de los interlocutores constituyen partes fundamentales de su funcionamiento. “La esperanza hermenéutica y el diálogo”. Rafael Castillo Zapata La tentación de una lectura salvaje del texto (de la imagen) Fragmento de texto en la pieza “¿Por dónde empezar? (p. 140)”, de Rafael Castillo Zapata

EL PLOMO: La vocación es siempre predestinación con relación a los signos. Todo aquello que nos enseña algo emite signos, todo acto de aprender es una interpretación de signos o de jeroglíficos. Proust y los signos. Gilles Deleuze 12 El destino de este autor es dejar pasar una bocanada de aire puro con sus palabras, incluso aunque este aire puro, que es el de las ausencias, sea difícil de respirar. "Él fue mi Maestro". La isla desierta y otros textos. Gilles Deleuze 108 E Existe una deliciosa pulsión antagónica entre el título del poema “Hacia la brevedad” de Hanni Ossott (Espacios en disolución, 1976) y la longitud necesariamente expresa en este animal-texto. Quizás para castigar esta perspicacia, ese poema de Hanni –umbral y hermosa Hanni– dice que “El trayecto de un lugar a otro no significa una extensión/ sino el proyecto de un ininterrumpido

Existe una deliciosa pulsión antagónica entre el título del poema “Hacia la brevedad” de Hanni Ossott (Espacios en disolución, 1976) y la longitud necesariamente expresa en este animal-texto. Quizás para castigar esta perspicacia, ese poema de Hanni –umbral y hermosa Hanni– dice que “El trayecto de un lugar a otro no significa una extensión/ sino el proyecto de un ininterrumpido  deshacerse”. Evidentemente seducido por la borrachera de la (des)territorialización, me gusta pensar que ese trayecto define una línea que se vuelve espacio habitable, hecho de los sedimentos de su transeúnte. Deleuzianamente hablando, la fórmula correcta sería decir que el juego consiste en ver a todo esfuerzo direccional devenir en dimensional, devenir expresivo, devenir arte: caminos hechos de uno mismo y no por uno mismo (¿o quizás deba decir “caminos hechos con uno mismo”?).

deshacerse”. Evidentemente seducido por la borrachera de la (des)territorialización, me gusta pensar que ese trayecto define una línea que se vuelve espacio habitable, hecho de los sedimentos de su transeúnte. Deleuzianamente hablando, la fórmula correcta sería decir que el juego consiste en ver a todo esfuerzo direccional devenir en dimensional, devenir expresivo, devenir arte: caminos hechos de uno mismo y no por uno mismo (¿o quizás deba decir “caminos hechos con uno mismo”?).

La palabra poética es para mí geográficamente (más bien "topográficamente") fetichizable. Siempre me ha fascinado sentir cómo la obra de un poeta guarda estrías similares a otros (incluso con ambigüedad fronteriza), delimita espacios, reparte hitos, traza líneas imaginarias, paraleliza, meridianiza, y esgrime en su interior todas sus pulsiones de sitio específico: la palabra poética territorializada. Aunque es harina de otro costal (y palabras que deben estar en otras páginas por hacer), es allí donde creo que cada poeta arma su estilo, su propia lengua, su manera "menor" de nombrar.

En ese “proyecto de un ininterrumpido deshacerse” que es el tránsito direccional (y dimensional, ¿ya lo dijimos?) de la expresión, el poeta parece armarse una casa, un refugio en donde se dedica a nombrarse. Pero la delicia de este proceso –parece– está en hacerlo cerca del borde, en la condición de un centinela de fronteras. Adueñarse de los bordes (de los márgenes del continente) permite una rica contaminación de lo contenido. Pero hay espacios más propensos a esta lúcida manifestación del apetito, del apoderarse. Un libro, por ejemplo, es un lugar en donde funcionan una cantidad de elementos que se conectan con nosotros, pero su naturaleza es ajena: lo allí escrito pertenece a otros, otros con los cuales estamos vinculados rizomáticamente. Entonces, viene la travesura escrita de hacer nuestro ese libro, apoderarnos de eso allí dicho: es la hora de la nota al margen, de invadir los bordes, de dejar la huella necesaria para que esos espacios en blanco se expresen habitados. Se convierte en un héroe (in)raptable el dueño de una página ya repleta de letras a mano que traducen al lenguaje particular de ese nuevo suelo en el cual se convierte el libro, que ya ha dejado atrás toda relación con el plástico termoencogible de una mercancía nueva: a través de la palabra nueva, como el poeta moderno, el mismo libro rompe consigo y casi nos susurra “Yo soy aquél que ayer nomás decía…”. La lectura evidenciada, entonces, es otro trayecto en el cual ininterrumpidamente nos deshacemos quienes no nos dejamos llevar por el pudor del “los libros no se rayan”, y nos salvamos allí: sedimentándonos.

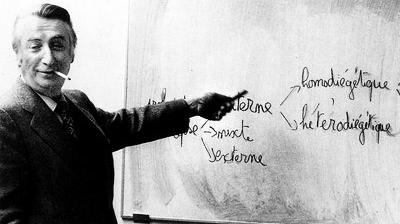

Así llego a una página 140 de “Lo obvio y lo obtuso”, de Roland Barthes, en donde el artífice de las notas al margen –ése que supo a Barthes salvaje– las ha poblado lo justo. En esa página, RB habla de su “convicción del sentido obtuso”, trabajo rumiado y degustado en oportunidades repetidas que siempre dejan una relectura pendiente. Nunca pensé que esa lectura sería tan pendientemente literal: esta página 140 no está delante de mí, junto a las otras páginas que armarían el tesoro de un libro prestado con anotaciones, sino que está pendiente… pendiente, livianamente colgando delante de mí, con su otra cara 139mente complementaria, resguardada entre dos acrílicos transparentes y regidora de dos guayas finitas que la conectan con el techo-claraboya de una galería. La lección está en una nota en el borde menor de toda página, ese margen interno liado a la costura, donde el habitante de ese lugar de papel alguna vez dejó escrito su afirmativísimo “La tentación de una lectura salvaje del texto (de la imagen)”. Delante de mí, bamboleándose al ser tropezada por hombros de amigos y visitantes de galerías, estaba la territorialización de la palabra poética de un maestro, de mi “Máster”, de un artista, de un alfarero tan de mis manos, de un amigo que se nombra a sí mismo (en una extraña pirueta de apocopamiento) RCZ, pero se sabe más que eso.

Así llego a una página 140 de “Lo obvio y lo obtuso”, de Roland Barthes, en donde el artífice de las notas al margen –ése que supo a Barthes salvaje– las ha poblado lo justo. En esa página, RB habla de su “convicción del sentido obtuso”, trabajo rumiado y degustado en oportunidades repetidas que siempre dejan una relectura pendiente. Nunca pensé que esa lectura sería tan pendientemente literal: esta página 140 no está delante de mí, junto a las otras páginas que armarían el tesoro de un libro prestado con anotaciones, sino que está pendiente… pendiente, livianamente colgando delante de mí, con su otra cara 139mente complementaria, resguardada entre dos acrílicos transparentes y regidora de dos guayas finitas que la conectan con el techo-claraboya de una galería. La lección está en una nota en el borde menor de toda página, ese margen interno liado a la costura, donde el habitante de ese lugar de papel alguna vez dejó escrito su afirmativísimo “La tentación de una lectura salvaje del texto (de la imagen)”. Delante de mí, bamboleándose al ser tropezada por hombros de amigos y visitantes de galerías, estaba la territorialización de la palabra poética de un maestro, de mi “Máster”, de un artista, de un alfarero tan de mis manos, de un amigo que se nombra a sí mismo (en una extraña pirueta de apocopamiento) RCZ, pero se sabe más que eso.

Los mapas decentes ofrecen coordenadas: en septiembre de 2006, en los espacios de Periférico Caracas [G/8], Rafael Castillo Zapata expuso (puso afuera, sacó, develó, pues) sus “Escrituras”, dándonos de beber su darse cuenta de estruendo vocacional escriturador. Rafael tiene la piel de papel, de papeles, y en ese trayecto (¡viva Ossott viva!) [al deshacerse] las huellas más honestas son las que están hechas de lo escrito (¿o debería, ahora sí, decir “con lo escrito”?). RCZ habita en los espacios nombrables –es un poeta–, de lo poéticamente escritural, de lo que admite una región de dominio hecha de escritura, de intervención del lenguaje, de la palabra. Sus páginas habitadas y ahora expuestas se dejan acompañar por la intimidad de sus collages, esos que parecen hechos de madrugada por lo breves e íntimos (por deleuzianamente “menores”, por su semántica de colores y de fragmentación, por lo gratamente cercanos, por lo delatoramente próximos "ma non troppo"). Y en la cara otro fragmento de su “… (p. 140)” diciéndome casi en un silbido “instancia de la significación” o “la arbitrariedad de la determinación”, cuando ya este pecado está cometido y confeso.

Los collages de RCZ también están –ya es evidente– determinados por el trayecto de lo escrito. Ese viaje de la palabra que tiene su traducción en una universal y cosmopolita estética postal, en el sello que valida palabras que ya no pueden recogerse pero que también tientan el extravío, la pérdida, lo irrepetible del puño y la letra. Una firma que parece repetirse se equilibra entera sobre los sepias del papel, de la piel de papel. Y entonces, profe Hanni, entonces uno siente que Rafael usó los papeles más reales del mundo, que en este trayecto de verdad está disuelta su verdad, que la pérdida está en ese sello que me habla desde un cartón de 12,4 x 20 centímetros (haciendo guiños al Pérez Oramas del encartado en el catálogo de la exposición) y me dice que ese es un papel que dice, un papel vivo, un papel pleno de lo orgánico de un cuerpo sin órganos que se ensambla con la firma que se repite, con las texturas que se equilibran, con la tipografía de molde de las formas burocraticas de cartulina amarillenta. Todo aparece revolucionado, rearticulado, reterritorializado, revivido en un discurso orgánico y hecho de un sedimento vivido y vívido, hecho de RCZ (¿o “con Rafael”?). Y en cada “Envío” una nueva historia, profe Hanni (¿cómo es que narra con cada cartón?), y cada página que nos pregunta “¿Por dónde empezar?” se deja leer como un mapa (una lectura sin inicio, polifurcada, rizomática y eficaz), y los ideogramas traídos de tan lejos y uno me da nostalgia… pero en el otro “nostalgia” no sirve y usted, profe, dice “saudade” y mastica ese “-de” final, y en otro usted habla en italiano y encontramos ese pedacito de libreta Moleskine que se pone en evidencia en un relato colorido, hablador, tan diciéndonos algo. No son fragmentos que componen plásticamente un espacio: son palabras revestidas que lo habitan y salen a contarnos cada tiempo pasado. No son páginas desprendidas y genialmente subrayadas: son la vida, profe Hanni, y el desprendimiento... la disolución.

Y abro de nuevo el libro donde “Hacia la brevedad” no comienza sino que termina, y el poema me dice que “Ingrávidos y en la modulación continua, permaneceremos sólo en la brevedad…”. ¿Verdad que usted, mujer poesía y umbral, me entendería que en esta galería, detrás de esos acrílicos que se bambolean, hay tanto Árbol que nace torcido, tanta Providence, hay tanta Estación tan de tránsito… y en ese tránsito tanto "trayecto"; tanto ininterrumpido deshacerse? ¿Verdad que sí?

Y abro de nuevo el libro donde “Hacia la brevedad” no comienza sino que termina, y el poema me dice que “Ingrávidos y en la modulación continua, permaneceremos sólo en la brevedad…”. ¿Verdad que usted, mujer poesía y umbral, me entendería que en esta galería, detrás de esos acrílicos que se bambolean, hay tanto Árbol que nace torcido, tanta Providence, hay tanta Estación tan de tránsito… y en ese tránsito tanto "trayecto"; tanto ininterrumpido deshacerse? ¿Verdad que sí?

to Sexto Afranio Burro (para la Historia, Burro a secas). El asunto es que después Nerón dejó de oír a Séneca y a su madre (matándolos) y empezó a escuchar mucho más a su lira. Su política exterior adoleció de guerras, con sólo dos invasiones a Armenia. Pero su falta de temple provocó una rebelión en las provincias que impuso a Galba como el nuevo emperador, luego de que un enloquecido Nerón se suicidara: esto le puso término a la poderosa dinastía Julia-Claudia en la historia del Imperio Romano.

to Sexto Afranio Burro (para la Historia, Burro a secas). El asunto es que después Nerón dejó de oír a Séneca y a su madre (matándolos) y empezó a escuchar mucho más a su lira. Su política exterior adoleció de guerras, con sólo dos invasiones a Armenia. Pero su falta de temple provocó una rebelión en las provincias que impuso a Galba como el nuevo emperador, luego de que un enloquecido Nerón se suicidara: esto le puso término a la poderosa dinastía Julia-Claudia en la historia del Imperio Romano. perio Romano que Uderzo ridiculiza con los personajes de su historieta Astérix, los Imperios deben considerar las particularidades culturales y hasta la posible locura de sus colonias mucho antes de intentar enfrentamientos desmedidos… pero lo fundamental es tener un excelente pretexto para invadir. Un texto de Milan Kundera expone su visión de la entrada de los rusos en su país como un gesto terriblemente bizarro del tipo “Pobres checoeslovacos, no saben lo mucho que los queremos. Debemos incluso matarlos e invadirlos para que sepan lo mucho que los queremos y entiendan que esto lo hacemos por su bien”. Incluso, esa suerte de cariño trastocado que pone Kundera en la boca de los rusos es mejor pretexto que una cadenita de mentiras que intentan taparse unas a las otras.

perio Romano que Uderzo ridiculiza con los personajes de su historieta Astérix, los Imperios deben considerar las particularidades culturales y hasta la posible locura de sus colonias mucho antes de intentar enfrentamientos desmedidos… pero lo fundamental es tener un excelente pretexto para invadir. Un texto de Milan Kundera expone su visión de la entrada de los rusos en su país como un gesto terriblemente bizarro del tipo “Pobres checoeslovacos, no saben lo mucho que los queremos. Debemos incluso matarlos e invadirlos para que sepan lo mucho que los queremos y entiendan que esto lo hacemos por su bien”. Incluso, esa suerte de cariño trastocado que pone Kundera en la boca de los rusos es mejor pretexto que una cadenita de mentiras que intentan taparse unas a las otras. y en Andover, Massachussets y siguió los pasos de su padre en Yale, ingresando a la sociedad secreta Skull & Bones. Pero la hegemonía Bush en Estados Unidos ha sido un claro derroche de torpezas, teniendo en Bush Jr. el mejor ejecutor de papelones de los 43 presidentes que lleva “la unión”. Lástima que las consecuencias de sus errores no puedan quedarse en las risas que producen Letterman y Leno en sus talk-shows: anteayer me enteré que de los 56 muertos del día en Líbano, 34 eran niños.

y en Andover, Massachussets y siguió los pasos de su padre en Yale, ingresando a la sociedad secreta Skull & Bones. Pero la hegemonía Bush en Estados Unidos ha sido un claro derroche de torpezas, teniendo en Bush Jr. el mejor ejecutor de papelones de los 43 presidentes que lleva “la unión”. Lástima que las consecuencias de sus errores no puedan quedarse en las risas que producen Letterman y Leno en sus talk-shows: anteayer me enteré que de los 56 muertos del día en Líbano, 34 eran niños. onal (mañana Paula Abdul), Britney enfundada en un leotardo con la bandera y la hermandad entre todos los estados de la unión para celebrar el 4 de julio. Cuesta atisbar en su idiosincrasia otro plato típico que no sea “Exportadores de Libertad”, alguna cancioncilla común entre ellos más allá de la que inicia cada partido de pelota, u alguna otra manifestación folclórica que no se reduzca a espacios visiblemente abandonados de gobierno (Armstrong et Dizzy dixit). Es posible tropezarse con la idea de que su equivalente a nuestros Diablos de Yare son los Yankees de Nueva York (tanto el equipo de béisbol como la patota patriótica de la Guerra Civil… Go Yankees!), que nuestro pabellón tiene su contraparte en la primera enmienda de su constitución, y que María Lionza tiene su traducción angloparlante en Pocahontas, señora de Smith. Pero son males propios del Imperio, de todos los imperios… es producto del apetito territorial que termina haciendo coterráneos a personas distanciadas culturalmente: es la consecuencia del “de costa a costa” a toda costa (y aún así México tiene esa hermandad tan bella con la muerte, lo azteca, el chile poblano y la extendida tortilla. Antiguo Imperio Azteca, “pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, dicen).

onal (mañana Paula Abdul), Britney enfundada en un leotardo con la bandera y la hermandad entre todos los estados de la unión para celebrar el 4 de julio. Cuesta atisbar en su idiosincrasia otro plato típico que no sea “Exportadores de Libertad”, alguna cancioncilla común entre ellos más allá de la que inicia cada partido de pelota, u alguna otra manifestación folclórica que no se reduzca a espacios visiblemente abandonados de gobierno (Armstrong et Dizzy dixit). Es posible tropezarse con la idea de que su equivalente a nuestros Diablos de Yare son los Yankees de Nueva York (tanto el equipo de béisbol como la patota patriótica de la Guerra Civil… Go Yankees!), que nuestro pabellón tiene su contraparte en la primera enmienda de su constitución, y que María Lionza tiene su traducción angloparlante en Pocahontas, señora de Smith. Pero son males propios del Imperio, de todos los imperios… es producto del apetito territorial que termina haciendo coterráneos a personas distanciadas culturalmente: es la consecuencia del “de costa a costa” a toda costa (y aún así México tiene esa hermandad tan bella con la muerte, lo azteca, el chile poblano y la extendida tortilla. Antiguo Imperio Azteca, “pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”, dicen). Pero nada es más evidente prueba de debacle que el silencio imperial. Hace semanas Israel emprendió un genocidio en el Líbano y ha arremetido con fiereza contra un pueblo que carece de un potencial bélico que permita equiparar la locura de Sión. Las tropas del “policía del mundo” están distraídas en Irak buscando al menos un paquete de dátiles infectado para alegar que las armas de destrucción masiva ameritaban su entrada (y su permanencia) en la antigua Babilonia. Uno hace memoria y repasa las recientes Haití, Afganistán y la Alemania de 1944 y se figura a los marines asistiendo raudos a todo evento en donde fuera requerida la S enmarcada de Supermán.

Pero nada es más evidente prueba de debacle que el silencio imperial. Hace semanas Israel emprendió un genocidio en el Líbano y ha arremetido con fiereza contra un pueblo que carece de un potencial bélico que permita equiparar la locura de Sión. Las tropas del “policía del mundo” están distraídas en Irak buscando al menos un paquete de dátiles infectado para alegar que las armas de destrucción masiva ameritaban su entrada (y su permanencia) en la antigua Babilonia. Uno hace memoria y repasa las recientes Haití, Afganistán y la Alemania de 1944 y se figura a los marines asistiendo raudos a todo evento en donde fuera requerida la S enmarcada de Supermán.

En este espacio se está gestando un rizoma... no desespere: ya viene.

En este espacio se está gestando un rizoma... no desespere: ya viene.

LA CARNADA: El estrés, producto de una vida acelerada, hace que se pierda el calcio contenido en el cuerpo. Una nutrióloga mexicana llamada Nelda Garza.

EL PLOMO: Reconocemos aquí la posición esquizofrénica, estar en la periferia, manteniéndose en el grupo por una mano o un pie. A ella opondremos la posición paranoica del sujeto de masa, con todas las identificaciones entre el individuo y el grupo, el grupo y el jefe, el jefe y e grupo; formar parte plenamente de la masa, aproximarse al centro, no permanecer nunca en la periferia, salvo cuando la misión lo exige. Deleuze & Guattari, Mil mesetas 40

En este espacio se está gestando un rizoma... no desespere: ya viene.

Escrito está en las antiguas partituras: el primer hombre y la primera mujer se conocieron y supieron de sus diferencias, las acercaron demasiado y eso se pareció mucho a la sabiduría del dueño de los árboles –ese espíritu "dioico y eterno" que no precisaba ayudas ni para el placer ni para el saber– y éste los expulsó a ambos del sembradío frutal, luego del episodio de la serpiente. Ya migrados, el dueño de los árboles los seguía vigilando con celo gracias a que pudo construir una eficiente matriz de opinión que señalaba a cada comedor de frutas ajenas (sobre todo los que se dejaran aconsejar por un ofidio parlante) como un merecedor del sudor y de la menarquia. Viviendo en las afueras de la Casa Grande de la hacienda, el primer hombre y la primera mujer de nuevo acercaron una que otra vez sus diferencias y de esta manera engendraron dos hijos varones. Las nenas llegaron después.

Escrito está en las antiguas partituras: el primer hombre y la primera mujer se conocieron y supieron de sus diferencias, las acercaron demasiado y eso se pareció mucho a la sabiduría del dueño de los árboles –ese espíritu "dioico y eterno" que no precisaba ayudas ni para el placer ni para el saber– y éste los expulsó a ambos del sembradío frutal, luego del episodio de la serpiente. Ya migrados, el dueño de los árboles los seguía vigilando con celo gracias a que pudo construir una eficiente matriz de opinión que señalaba a cada comedor de frutas ajenas (sobre todo los que se dejaran aconsejar por un ofidio parlante) como un merecedor del sudor y de la menarquia. Viviendo en las afueras de la Casa Grande de la hacienda, el primer hombre y la primera mujer de nuevo acercaron una que otra vez sus diferencias y de esta manera engendraron dos hijos varones. Las nenas llegaron después.

Como buen abuelo, el hacendado fue más amable con los nietos. Ya constaba en algunas conversaciones previas que el mayor de los hijos tenía que consagrase a él: al llegar a cierta edad tenía que hacerle algunas ofrendas y así, con unos pequeños trámites proteicos, se haría de la bendición de esta especie de antepasado (y molde perfecto) de la figura del Señor Feudal. Pero el mayor no salió al abuelo, aunque rezaba con buena rima no le gustaba cercenar cuellos de corderos sobre la roca señalada y la fruta que recogía la destinaba al consumo doméstico y familiar: algo presentía, sabía que no se iba a poder, que ese asunto de seguir adelante con el peso de una bendición de esa estatura sería difícil. Al final, fue el menor de los dos hermanos –aunque terrible y malcriado– quien se quedó con todas las bendiciones pendientes. El abuelo hacendado se hizo de la vista gorda y no quiso admitir que eso de botarlos de casa había sido una exageración (si hacemos memoria, la serpiente seguía dentro de esa suerte de primer jardín botánico). Premió al benjamín con un oído perfecto, lo que le permitió supervisar los pentagramas de los primeros pájaros de la creación; su actitud rebelde y subida de tono le confirió una diabólica (pero auténtica) simpatía y gracia que podía contagiar euforia a los mismísimos arcángeles que vigilaban la puerta de la hacienda de donde, años atrás, expulsaron a papá y a mamá; sus dedos eran soldados rigurosos, veloces, capaces de reproducir cualquier melodía: el Señor había construido para él una hilera de tubos coronados por querubines cantores que eran activados por sus dedos y reproducían el soundtrack del postgénesis con este teclado celestial y primitivo. Era un Abel, era el bueno, era el ungido.

Al final, fue el menor de los dos hermanos –aunque terrible y malcriado– quien se quedó con todas las bendiciones pendientes. El abuelo hacendado se hizo de la vista gorda y no quiso admitir que eso de botarlos de casa había sido una exageración (si hacemos memoria, la serpiente seguía dentro de esa suerte de primer jardín botánico). Premió al benjamín con un oído perfecto, lo que le permitió supervisar los pentagramas de los primeros pájaros de la creación; su actitud rebelde y subida de tono le confirió una diabólica (pero auténtica) simpatía y gracia que podía contagiar euforia a los mismísimos arcángeles que vigilaban la puerta de la hacienda de donde, años atrás, expulsaron a papá y a mamá; sus dedos eran soldados rigurosos, veloces, capaces de reproducir cualquier melodía: el Señor había construido para él una hilera de tubos coronados por querubines cantores que eran activados por sus dedos y reproducían el soundtrack del postgénesis con este teclado celestial y primitivo. Era un Abel, era el bueno, era el ungido.

El mayor seguía preferiblemente alejado de cualquier bendición. Prefería hacer lo suyo sin la ayuda de talentos sobrenaturales. Labraba el suelo que pretendía habitar con la ayuda d e un burro (quizás uno de los primeros de la historia de la caballería menor). Sin ayudas paranormales, era muy difícil crear. Se supo colocar al borde de todos, al margen, entre la casita que pudo armar su padre y la cerca de la baranda que limitaba las tierras del abuelo. En ese espacio pudo avisar mucho y, sin exponer diferencias con nadie y mucho menos acercarlas a un apéndice de su costilla, empezó a advertir la era de uranio y otros desmanes, producto del recientemente patentado “libre albedrío”. Demasiada información para haber nacido antes de que se entendiera la figura del místico como alguien cercano a esa barandita divina. Era un Caín, era el malo, era el poeta.

e un burro (quizás uno de los primeros de la historia de la caballería menor). Sin ayudas paranormales, era muy difícil crear. Se supo colocar al borde de todos, al margen, entre la casita que pudo armar su padre y la cerca de la baranda que limitaba las tierras del abuelo. En ese espacio pudo avisar mucho y, sin exponer diferencias con nadie y mucho menos acercarlas a un apéndice de su costilla, empezó a advertir la era de uranio y otros desmanes, producto del recientemente patentado “libre albedrío”. Demasiada información para haber nacido antes de que se entendiera la figura del místico como alguien cercano a esa barandita divina. Era un Caín, era el malo, era el poeta.

Entonces, viendo que podía producir lo mismo y hasta más sin ayuda divina, el Ángel de La Muerte (algo muy parecido a un capataz) se apareció en el fundo del mayor, levantó una mano y una centella cayó justo en el cuello del burrito, dejándolo en los huesos. Despertando por el sonido tardío del trueno, el mayor sólo vio la quijada del animal y algunos restos de las riendas caerle a los pies. La ira lo llenó entero… el sonido tubular de los ángeles de su hermano menor le sirvió de cortina para hacer un aparato que juntaba las cuerdas y el maxilar de la bestia: se acercó a la baranda, justo donde asomaban las ramas de un duraznero, y golpeó sus frutos hasta hacerlos caer y sangrar. El menor se entusiasmó al ver a su hermano cegado y colérico, apretó las teclas de su órgano como nunca y se embriagó de sostenidos y bemoles. En el último golpe a las ramas, la quijada de la bestia se le escapó de las manos al mayor y golpeó letalmente al menor, que quedó muerto con una sonrisa anclada al tubo del Do mayor.

El Ángel de la Muerte volvió a manifestarse y sentenció que el mayor había cometido, imperdonablemente, el primer crimen de la historia. Nadie le explicó nada cuando murmuró, inocente y humilde:

– ¿Y acaso ustedes no mataron primero al pobre burro?

Eso bastó para que el Señor le tachara eternamente. Quedó condenado a los herméticos territorios de la sombra. La gente que vendría después de ellos sólo asistiría en volúmenes enormes a escuchar al genio de su hermano menor –semirevivido, semimuerto, siempre tambaleante, deliciosamente irreverente y seductor–, mientras que a él se le daría con dificultad terrible la figura del estribillo y se enfrascaría en un mensaje difícil y oscuro, metafórico, poético y enroscado: con la voz alargada y jadeante, como aquella primera serpiente.

Abel, Carlos… seguía creando con divinidad, con maestría inmediata, con ángeles y musas (de las que hablaría Lorca: otro hermano mayor, otro Caín), y el resto del universo lo tararearía y se admiraría con sus gestos audaces e hipnóticos: sobreviviría a clavados de nueve pisos, sobreviviría a excesos nasales y hepáticos, sobreviviría a sí mismo. Caín, Luis Alberto… tendría que usar la artesanía, emplear las técnicas de arado con bestias, rasguñar los restos de las riendas en la quijada-arma asesina, cantar bajito y esperar humilde el aplauso que su hermano, en ocasiones, exigía. Incluso, luego de que Charly se quedara con manzanas, ángeles y musas, Luis Alberto se mudó a un valle donde todos los duraznos eran de los duendes.

El 2 de julio de 2005 pude ver a Abel, aún excesivo y malcriado, encantarme e hipnotizarme con su bigote marcado de genio y su  desprecio por las sillas que no son tronos. El auditorio estaba abarrotado, las mujeres de mi especie bailaban frente a él y asomaban sus escotes al más andrógino de los oídos, se rifaban un boleto al jardín de pasar la noche con este titán medio muerto por culpa de un quijadazo de polvo que era más un accidente. Era la fiesta del ungido, del predilecto, del tocado por Dios. Y todo fue bueno.

desprecio por las sillas que no son tronos. El auditorio estaba abarrotado, las mujeres de mi especie bailaban frente a él y asomaban sus escotes al más andrógino de los oídos, se rifaban un boleto al jardín de pasar la noche con este titán medio muerto por culpa de un quijadazo de polvo que era más un accidente. Era la fiesta del ungido, del predilecto, del tocado por Dios. Y todo fue bueno.

mables y asomaban su pecho a la más jadeante de las voces. Era la fiesta del humilde, del titán humano, de Prometeo poeta. Y todo fue bueno.

mables y asomaban su pecho a la más jadeante de las voces. Era la fiesta del humilde, del titán humano, de Prometeo poeta. Y todo fue bueno.Dejo testimonio de que he podido ver –en el Aula Magna de la UCV, el mismísimo lugar en el cual se guarda la más cercana de mis metas– a los dos gigantes del rock argentino: Charly García y Luis Alberto Spinetta, ambos en compañía de la mujer de mi vida y tarareando con ella canciones que ya se han acercado a sus oídos. Incluso, Diajanida nos acompañó al asunto de "Yo soy el Charly, vos no". Ambos son monstruos igual de grandes, igual de genios, cada uno con el cuello propio que les corresponde en la anatomía de la más hermosa Hiedra del rock en español. Se sabe que la mítica vez que pudieron unirse no compitieron: sólo decidieron rezar el uno por el otro.

Manuscrito de Rezo por vos, por García y Spinetta